冷是什麼?

從熱量轉移看見製冷原理

文/圖 童憶穎

製冷原理、冷媒循環與壓縮機運作完整解析 (1/3)

當我們說要「把東西變冷」,其實意思就是要把它的熱量移除。舉個例子,假設你剛剛在大賣場買一罐常溫溫度大約 26°C 的汽水,但你想喝涼爽一點的汽水(最好是 5°C 左右),那你會把它放進冰箱裡一段時間,而在這段時間裡,汽水裡的熱量會慢慢被移走, 等熱量少到一個程度,你就可以開心的喝到一罐「冷」的汽水了。(嗯~應該說是「熱少一點」的汽水才對。)可是你覺得汽水要喝冰鎮的才會爽,所以就再把那罐 5°C 的汽水放進冷凍庫,過一會兒再拿出來,這罐汽水可能就降到 1°C 了。也就是說就算已經是「冷」的汽水,裡面其實還是含有熱,而這些熱還是可以繼續被移除,直到它變得「更冷」。

理論上,這個過程的極限就是把物體裡所有的熱量都移除,如果物體冷卻到絕對零度,也就是華氏 -460°F(攝氏 -273°C),此時分子基本上靜止不動,熱能也就徹底消失,科學家們在實驗室條件下已經很接近做到這一結果,並發生神奇的電超導(electrical superconductivity)現象。

東西是如何變冷的?

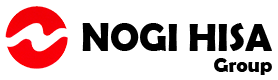

- 傳導(Conduction)

- 對流(Convection)

- 輻射(Radiation)

讓物體變冷的三種方式

讓物體變冷的三種方式

在製冷設備的設計裡,最常用到的熱量轉移方式是傳導和對流。假設將兩個物體放在一起並保持接觸,其中一個是熱的,另一個是冷的,則熱量就會從熱的物體流向冷的物體,這種熱量轉移的方式叫做傳導,就像一顆球在斜坡上,總是會往低的地方滾一樣。而另一種方式叫做對流,例如你在熱騰騰的食物旁邊搧風,食物就會涼得比較快,這是因為熱量被空氣帶走了。最後一種是輻射,想像你把一顆還在發紅發亮的木炭踢離營火,你會看到它慢慢變暗、變冷,原因是熱量一點一滴透過輻射流失掉了(注意!物體不一定要發光才能輻射熱量)。

其實所有事物都使用這三種方法的組合來跟環境「交換熱量」達到平衡,所以,當我們想讓某樣東西變冷,最簡單的方法就是把它放在比它更冷的東西旁邊,接下來熱量會自己慢慢流動,剩下的就交給大自然搞定啦!接下來在談「製冷系統到底是怎麼運作的」這件事之前,還有幾個基本概念得先搞清楚,這樣後面才會更好懂。

物質的三態

- 固態(Solid):雪、冰、霜、煙、霾、乾冰

- 液態(Liquid):露珠、霧氣、霧

- 氣態(Gas):水蒸氣、二氧化碳、氫氣、氧氣

.png) 物質三態:固態、液態、氣態

物質三態:固態、液態、氣態

上圖有個很重要的觀念,如果你想讓東西從固態變成液態,或者從液態變成氣態,就要加熱,也就是把熱能灌進去;反過來,如果要讓氣態變回液態,或是液態變回固態,那就要把熱拿走。簡單來說,物質在改變狀態的時候,熱量的「進」或「出」就是關鍵。

潛熱的奧秘

很久以前大家發現用「比較熱」、「比較冷」或「超級熱」這種說法,根本沒辦法把熱量講清楚,於是他們想了一個簡單的方法來量化,就是拿 1 磅(LB)的水,把它的溫度提高 1 華氏度(°F),看看這個過程需要多少熱量,這個熱量單位就被定義為 1 BTU(英國熱量單位,British Thermal Unit),從那時候開始,製冷產業就一直沿用這個標準來計算熱量。

_(1).png) 英熱單位(BTU)是將 1 磅海平面水的溫度升高 1 華氏度所需的能量

英熱單位(BTU)是將 1 磅海平面水的溫度升高 1 華氏度所需的能量

舉個例子,你在市面上可以買到一台 6000 BTUH(每小時 6000 英熱單位)的窗型冷氣,意思是這台冷氣每小時可以「搬走」6000 BTU 的熱量。 如果是更大台的 12,000 BTUH 冷氣,就會被稱作一噸(1 Ton),因為一噸冷氣的定義就是 12,000 BTU。

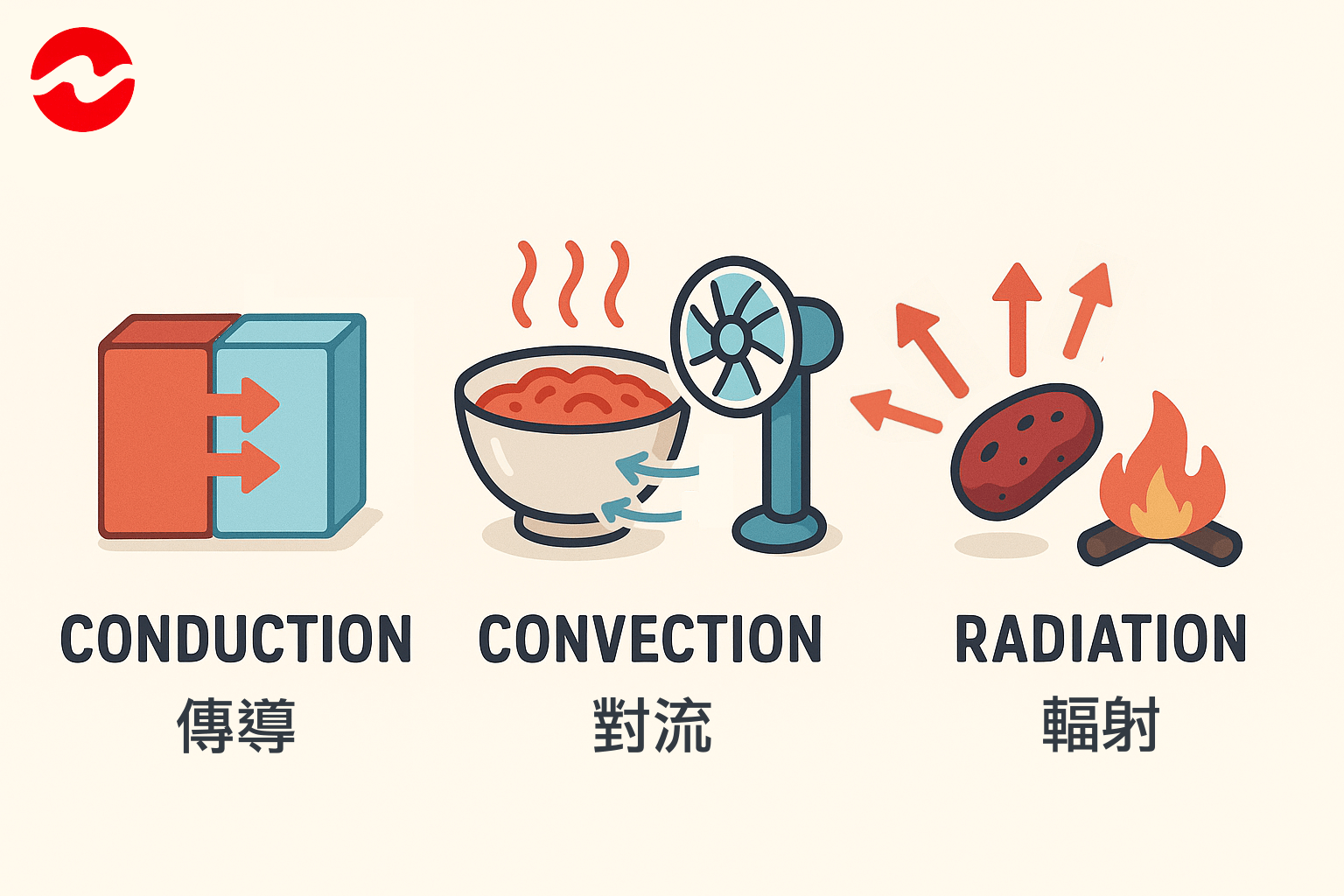

再以水為例,如果你要把 1 磅的水從 50°F 加熱到 51°F,只需要 1 BTU 的熱量;同樣地,從 177°F 加熱到 178°F 也仍然只需要 1 BTU。這表示水的升溫過程中,每提升 1°F,就要投入 1 BTU 的能量。

不過這個規律在水達到沸點時就不再適用了。當水的溫度升高到 212°F(攝氏 100°C),也就是它的沸點時,即使你繼續加入熱量,水的溫度也不會再上升。這是因為水會「寧願」改變狀態變成水蒸氣,而不是再升溫,這裡的關鍵概念是當物質達到沸點時,所吸收的熱能不再用來升高溫度,而是用來進行狀態的轉變,也就是從液態變成氣態。

如果你做個簡單的小實驗,每次往 1 磅的水裡精準地加入 1 BTU 的熱量,你會發現水的溫度會一度一度地上升,一直到 212°F 為止。一旦達到這個溫度後,不論你再怎麼加熱,溫度都不會再升高;這些熱量會被拿去轉化水的狀態,讓水慢慢變成蒸氣。那麼,要把這 1 磅的水完全從液態轉變為氣態,到底需要多少熱量呢?答案是:970 BTU。這段能量有一個專業的名稱,叫做蒸發潛熱(Latent Heat of Evaporation)。

潛熱與水的加熱三態溫度變化圖

潛熱與水的加熱三態溫度變化圖

你有沒有想過,為什麼一杯水放在室溫下不會自己煮沸?多數人直覺會回答:「因為水還不夠熱」。這個答案只對了一半,真正讓水無法輕易沸騰的關鍵,其實是大氣壓力。空氣中的分子會不斷撞擊水的表面,這種擠壓的力量,就像無形的手,緊緊把水分子壓在液態裡,讓它們沒那麼容易掙脫變成氣體。要讓水沸騰,除了加熱還得讓水分子有足夠的能量去對抗這股壓力,突破「封鎖線」變成水蒸氣,這也正是為什麼我們說「水的沸點在華氏 212°F(攝氏 100°C)」。因為在標準大氣壓(1 atm)的情況下,水分子要到這個溫度,才有能量足以衝破大氣的壓力障礙,開始變成氣體。

但這個沸點其實不是固定不變的,它會隨著壓力而改變。假設你在海拔很高的地方,像是聖母峰山頂,當地氣壓比平地低得多,水就會在比 212°F 更低的溫度下開始煮沸,這是因為氣壓降低,水分子所需要「打破」的壓力門檻也變低了。又或者你把水帶到外太空(幾乎是真空),水甚至不需要加熱就會瞬間沸騰,這種現象叫閃蒸(flash evaporation)。(簡單說,就是沸點變低了)

用實驗觀察這個現象,只要把水放進一個密閉玻璃罩(鐘罩)裡,再用真空泵將裡面的空氣抽走,隨著氣壓降低,水會在室溫下就開始沸騰。這是因為外界壓力下降,水不需要再加熱到 212°F,也能達到沸騰條件。了解這個現象之後,你會發現一個重要的概念是液體若想要變成氣體,除了要吸收熱量,還必須克服它表面上的壓力。這也說明為什麼液體在蒸發時,會從周圍環境中奪走熱量,因為它需要能量來完成這場「逃脫」行動。

而這個物理原理,正是機械製冷系統設計的核心邏輯之一,當冷卻工程師們開始設計冰箱與冷氣時,他們思考的不是「怎麼讓水變成氣體」,而是:「有沒有什麼液體,比水更容易在低溫下就能蒸發?」因為水的沸點太高,要讓它蒸發吸熱需要投入大量能量,效率太低,但如果能找到一種沸點更低的液體,它就能在更低的溫度下輕鬆蒸發吸收熱量,這樣的冷卻效率會高得多。

經過多年研發與實驗,科學家們終於找到合適的製冷媒介,那就是氫氟碳化合物(Hydrofluorocarbons, HFCs)。這類冷媒的最大特點是沸點極低,有些甚至在常壓下於華氏 0°F(攝氏 -18°C)以下就開始沸騰,非常適合應用在製冷系統中。簡而言之,掌握壓力與沸點的關係,是冷卻技術的核心關鍵。

接下來終於可以來聊聊機械製冷到底是怎麼運作的!